Approche Gastronomique

Nicolas Rivière : « Cuisiner les couilles de toro, c’est aller aux sources même de la caste »

Journaliste à Toulouse, rédacteur en chef du podcast culinaire « L’Oreille en bouche », Nicolas Rivière est un aficionado de longue date. On ne sait pas trop ce que l’on peut raconter sans risquer d’avoir les services vétérinaires aux fesses… mais à Céret cette année son « dealer de couilles » a encore sévi. Il s’en est allé avec panache recueillir le fruit de la caste des Dolores Aguirre, récupérer les amourettes de bravoure et les faire cuisiner dans les Albères par une nuit de canicule. Il n’en fallait pas moins pour que l’Observatoire se fascine pour cette aventure. A la fois journaliste de terrain, entremetteur et commis de cuisine, Nicolas Rivière répond à nos questions sur cet épisode céretan désormais culte.

ONCT : Sans tout raconter dans les détails pouvez-vous au moins résumer cette folle aventure ?

Nicolas Rivière : Avec quelques amis aficionados, qui sont des fines gueules et des amateurs de beaux flacons, nous nous retrouvons chaque année à Céret pour les corridas organisées par l’ADAC. Le samedi soir après la course, nous avons pour habitude d’aller dîner chez un couple d’amis restaurateurs-aubergistes installés au pied du massif des Albères. Un jour, l’un d’entre nous, que j’ai surnommé le « dealer de couilles », a réussi à récupérer une paire d’un toro combattu à Céret pour les faire cuisiner le soir même au restaurant. Et depuis, c’est devenu une sorte de rituel un peu potache. On déboule au restaurant avec les couilles dans un sac plastique et on pose ça dans la cuisine, qui est ouverte sur la salle. Les réactions sont toujours amusantes à observer. En plus, comme le chef du restaurant rechigne à peler les testicules, ce qui est une opération pourtant aussi indispensable que laborieuse, il faut donc que l’un d’entre nous passe en cuisine pour s’en occuper. Un vrai sketch. En règle générale on les fait juste sauter à la poêle, sel, poivre, et en avant. On sert ça en fin de repas, pour ceux que ça amuse ou qui veulent découvrir à quoi ça ressemble. Une fois, on en a fait goûter à deux randonneuses hollandaises de passage dans le Roussillon et qui dînaient ce soir-là au restaurant. Elles nous ont demandé ce que ce que l’on était en train de cuisiner et, pendant cinq minutes, on leur a fait croire que c’était du tofu. Elles ne comprenaient pas pourquoi on rigolait autant alors on a lâché le morceau. Elles étaient vaguement dégoûtées mais ne se sont pas débinées pour autant et ont tenu à y goûter. Bon voilà, souvent on s’en tient à ce genre de galéjades, mais l’été dernier ça a été un peu différent parce qu’un mois avant la feria, dans le cadre de l’émission de radio culinaire que je produis, j’avais invité Régine Lorfeuvre-Audabram et Georges Audabram, qui ont écrit en 1997 un bréviaire intitulé « Le Taureau de combat : dix façons de le préparer », afin de parler justement de la cuisine du toro brave. Et entre deux pauses musicales à l’antenne, je leur avais raconté ces anecdotes. Alors pour leur faire un clin d’œil et leur envoyer quelques photos, j’ai insisté, pendant la corrida de Dolores Aguirre du 17 juillet dernier, pour que notre « dealer » s’en procure une bonne dose pour le dîner. Il en a récupéré cette fois-ci trois paires, celles de trois premiers toros dans l’ordre du sorteo d’ailleurs.

ONCT : Faut savoir les cuisiner les animelles…Vous saviez vous à titre personnel ?

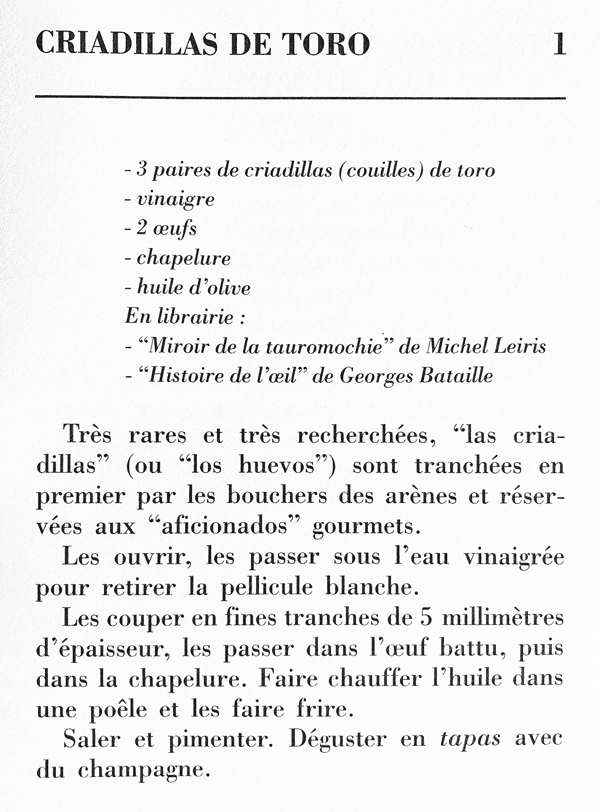

Nicolas Rivière : C’est extrêmement simple à cuisiner. La première fois que j’en ai mangé c’était à Madrid, à la Casa Ricardo, un restaurant qui cuisine le toro brave, et notamment ceux combattus à Las Ventas. En Castillan, les animelles s’appellent les criadillas et pendant la San Isidro ou la feria d’automne, il y a des criadillas tous les jours à la carte de la Casa Ricardo, parce que ça doit se manger très frais, comme tous les abats. Là, elles sont escalopées et grillées. C’est la façon la plus simple de les préparer. A peu de choses près ça se cuisine comme les testicules d’agneau en fait, que l’on appelle les « rognons blancs ». On peut aussi les fariner et les faire cuire dans une sauteuse, avec un beurre clarifié bien moussant, un peu comme on le ferait avec des ris. Régine Lorfeuvre-Audabram en donne une version très voisine. Elle les coupe en tranches de 5 millimètres qu’elle trempe dans de l’œuf battu, de la chapelure, et qu’elle fait frire à la poêle. Après il faut savoir que les animelles ne sont pas des abats très goûteux. Donc leur intérêt tient surtout à la façon dont on les agrémente. L’aubergiste des Albères, dans un moment d’inspiration vécu en direct et en cuisine, a notamment « twisté » l’une des paires d’un Dolores Aguirre de façon extraordinaire. Les couilles étaient coupées en gros cubes. Ils les a poêlés dans une belle huile d’olive, y a ajouté des quartiers d’oignons rouges de Toulouges, puis du riz noir qu’il avait préparé à part, des morceaux de pain de campagne rassis, du piment d’Espelette et a déglacé tout cela avec une rasade de vinaigre de cidre. L’Andalousie, la Catalogne, la Camargue et le Pays Basque étaient là réunis. Fabuleux. On a mangé ça à même la poêle, sur le comptoir. Il était tard, très tard. On était ensemble, on a ouvert encore quelques bouteilles, palabré jusqu’au bout de la nuit, prolongé la tertulia jusqu’à pas d’heure. C’est une soirée que je n’oublierai jamais.

ONCT : On ne va pas en profiter pour faire de la pub aux produits tripiers mais force est de constater qu’il est difficile d’en trouver, autant dans les rares triperies des villes taurines que dans les restaurants ? Est-ce seulement une conséquence de la crise de la vache folle des années 90 ou en France même dans la France taurine cette cuisine n’a jamais véritablement existé ?

Nicolas Rivière : Les testicules de toro, à ma connaissance, c’est quasiment impossible à trouver dans le commerce, du moins en France. A moins d’avoir un « dealer » ou de connaître un chef qui a ses entrées auprès des responsables d’arènes, ce n’est même pas la peine d’y penser. D’ailleurs, la seule autre fois où j’en ai mangé de ce côté-ci des Pyrénées, c’était dans les Landes, au restaurant de l’Hôtel de France à Saint-Justin, chez l’ancien chef Michel Carrère, pendant les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan. Michel Carrère se les procurait directement à la sortie du Plumaçon. Il les tranchait ensuite en escalopes et les faisait revenir dans de la graisse d’oie, avec des piments doux, de l’ail de Cadours, du poivre concassé. C’était remarquable, gascon en diable. C’est sans doute ma recette préférée. Pour le reste, je ne suis pas d’accord avec vous. Il ne faut pas hésiter à faire de la pub aux produits tripiers et aux tripiers eux-mêmes. Au contraire. Leur métier a justement beaucoup souffert de la crise de la Vache Folle, et on a sans doute perdu pas mal de vocations en route. Néanmoins, la cuisine des abats est revenue, notamment à la faveur de ce que l’on a appelé le courant « bistronomique », une expression complètement galvaudée aujourd’hui mais qui désignait au départ ce que Jean Laforgue avait résumé par cette expression géniale : « une cuisine de palace en espadrilles », c’est-à-dire une cuisine exigeante dans ses gestes mais capable de s’emparer de produits jugés moins nobles, dont les abats font évidemment partie. Et puis il faut insister sur le fait que les tripiers incarnent un savoir-faire et une filière qui donnent tout son sens et sa noblesse au sacrifice animal. D’un animal, on mange tout, on utilise tout. La lutte contre le gaspillage alimentaire, dont on entend parler du matin au soir, ça commence par-là, n’en déplaise à celles et ceux qui croient qu’un bœuf ou un toro, ça n’est que de l’entrecôte et du faux-filet.

ONCT : Et une fois à table…que l’on y pense ou pas, que l’on y croit ou pas quand on connait la puissante force symbolique du taureau, est-on dans une espèce d’eucharistie taurobolique avec toute une réminiscence primitive qui ressurgirait… ?

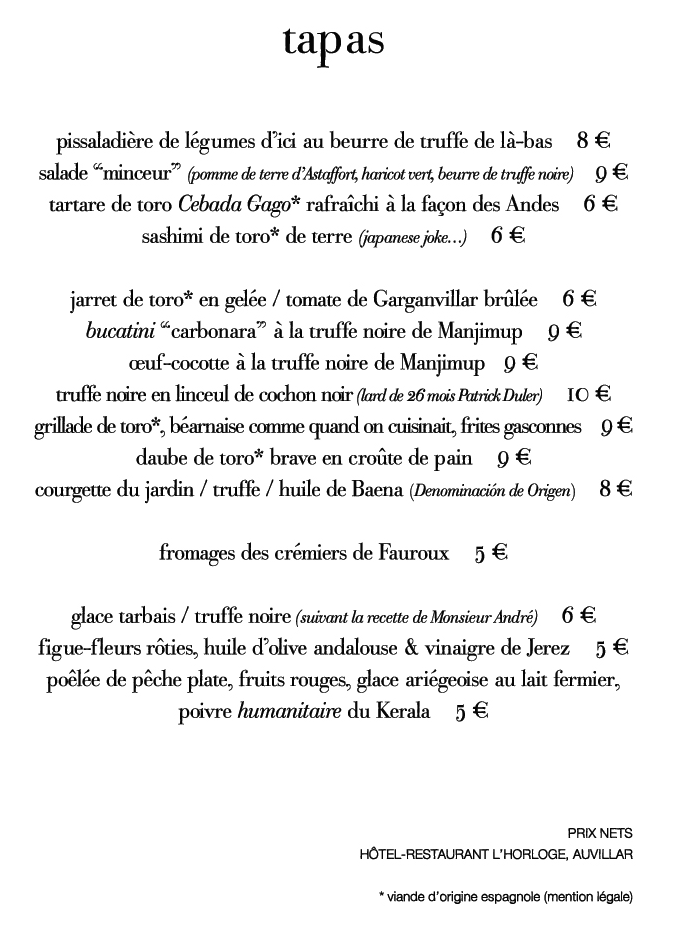

Nicolas Rivière : Peut-être de façon inconsciente oui, mais j’avoue que je ne me suis pas posé la question. Mais il est vrai que cuisiner les couilles de toro, c’est aller aux sources même de la caste. En revanche, puisque vous parlez d’eucharistie, j’ajouterais que la cuisine du toro brave est surtout beaucoup plus « œcuménique » qu’on ne l’imagine. Je veux dire par là que son répertoire beaucoup plus vaste que les deux plats, par ailleurs délicieux, auxquels on la résume trop souvent : la gardianne et la daube de queue de toro, qui sont peu ou prou identiques, c’est-à-dire des cuissons longues au vin rouge, escortées de garnitures aromatiques généralement puissantes, ce qui contribue au passage à donner à la viande de toro la réputation d’une viande forte, ce qui est faux. Le cuisinier qui a su vraiment magnifier cette viande, c’est Serge François, l’ancien chef de l’Hôtel de l’Horloge à Auvillar dans le Tarn-et-Garonne, qui avait été formé à Auch chez le célèbre André Daguin. Il a mieux que nul autre mis le toro en lumière lors des « soirées-toros » qu’il organisait avec Vincent Pousson. En 2014, ils ont cuisiné quasiment de la « tête aux pieds », pendant trois semaines, un toro de Cebada Gago, « Castañuelo », combattu à Vic-Fezensac par Manuel Jésus Pérez Mota lors de la corrida-concours du dimanche matin. Ils l’ont notamment décliné en tartares et en sashimis, car la viande de toro brave, qui est par définition une viande très maigre, se prête idéalement à ce genre de préparation crue. Il y avait également du jarret en gelée, des plats de côtes confits au miel d’épices, de la côte grillée… Si ma mémoire est bonne, c’est au cours de ce même été 2014 que le tandem Serge François/Vincent Pousson avait remis l’ouvrage sur le métier, dans le Minervois cette fois-ci, au Charivari du domaine viticole Borie de Maurel, avec un toro de Robert Margé. Pour ma part, j’ai surtout eu le plaisir de vivre les dernières « soirées toro » de l’Hôtel de l’Horloge, début juillet 2018, avec un toro de Fuente Ymbro, « Fanfarrón », lidié à La Brède par Jesús Enrique Colombo et dont nous nous étions régalés, entre autres, en ceviche, ce qui était aussi une forme de clin d’œil à l’afición sud-américaine.

ONCT : Dans un lointain jadis le sacrifice du taureau et le fait de s’approprier ses attributs (en les mangeant ou pas !) était un gage de puissance, de fertilité et de vigueur sexuelle. Et vous vous sentez comment ?

Nicolas Rivière : Les multiples aspects d’ordre mythologique et para-spirituel qui entourent notre relation au taureau m’ont toujours énormément fasciné. D’ailleurs, en tant que composante anthropologique fondamentale, je trouve qu’ils sont souvent fort négligés par les anti-taurins dans les débats actuels sur l’avenir de la corrida et de la tauromachie, hélas davantage par ignorance et inculture que par véritable malhonnêteté intellectuelle, même si les deux font parfois très bon ménage.

ONCT : En tout cas la prochaine fois pensez à en récupérer plus et à en faire des moulages pour pouvoir créer une nouvelle Artémis de Céret avec les testicules de tous les braves combattus …

Nicolas Rivière : L’été dernier, en récupérant trois paires d’animelles, nous avons cuisiné pour près d’une quinzaine de personnes. En récupérer davantage ne serait donc pas forcément très utile. Quant aux ateliers moulage, je crains hélas de ne pas avoir le talent nécessaire pour donner quelque chose de très probant.