Que le toro bravo soit indigeste n’est vrai que pour les toreros à cause des cornes et des sabots : ils savent bien qu’une cornada ou un coup de pied sont difficiles à digérer.

Que le toro bravo soit indigeste n’est vrai que pour les toreros à cause des cornes et des sabots : ils savent bien qu’une cornada ou un coup de pied sont difficiles à digérer.

Pour ce qui est de sa viande et malgré les dires des adversaires de la corrida (qui, je l’espère, sont tous végétariens) je la tiens pour plus légère que celle du bœuf qui a voyagé trois ou quatre jours, sans manger ni boire, avant d’être parqué pour l’abattage en série : plus légère, ô combien, que celle du cerf ou du chevreuil forcé à la course et dont les toxines ont eu tout le temps d’imprégner les tissus musculaires.

En effet, le taureau de combat termine sa vie dans l’arène en quinze ou vingt minutes : les dix dernières sont dures pendant lesquelles se produit une détérioration de la viande par les piques puis par l’épée, mais l’animal est tué avant d’être épuisé. Saignée immédiatement, sa carcasse est rapidement séparée en deux : l’arrière avec le dos intact d’un côté, l’avant de l’autre, avec les épaules et le morrillo très abîmés.

L’arrière est donc celui d’un animal adulte (chose rare de nos jours), vieux de quatre ou cinq herbes et non point d’une farine et demie, qui a couru, s’est nourri librement de ce qu’il a voulu, a été obligé de se déplacer beaucoup pour trouver nourriture et boisson sur de vastes pâturages non cultivés. Bref, cet animal est comme les herbes de Mességué : naturel.

Cela ne suffirait pas pour qu’il soit bon : je me souviens d’un singe boucané que j’ai essayé de manger au Gabon et qui, bien que des plus naturels, n’était pas mangeable.

Néanmoins, en réfléchissant un peu, on doit être frappé par l’analogie dans la vie et dans la mort de ces taureaux avec les anciens bœufs de labour qui étaient abattus, sans beaucoup de précautions et pas toujours très rapidement, à l’âge de cinq ou six ans : la viande des uns comme des autres est rouge-violet et dure dans les quelques jours qui suivent la mort. Il convient de savoir appliquer les recettes qu’il faut à cette chair de haut goût, goût de bœuf et non de gibier. Il n’y a pas de goût de gibier, il n’y a que le goût dévoyé du faisandage ou de l’alcool abusivement ajouté.

Il faut donc préparer tour à tour et suivant leur consistance : tout de suite le filet, plutôt poêlé que grillé puisque la viande de taureau est plus maigre que celle de bœuf ; dès le lendemain, on peut mettre à mariner une belle daube qui sera cuite avec une abondante garniture de légumes et un vin corsé, étant donné que cette viande demandera davantage de temps de cuisson.

Les jarrets peuvent faire un pot-au-feu de haut goût et qui pourra même se prendre en gelée pour les dîners de l’été (garniture de légumes frais et peut-être, en plus, estragon et groseilles).

Le globe de cuisse quant à lui devra attendre une dizaine de jours avant d’être tout simplement rôti (bardé) : le jus de ce rôti est d’un goût totalement oublié.

Le train de côtes enfin, sera longuement suspendu (de quinze à vingt jours) dans une chambre froide ventilée avant d’être utilisé poêlé côte par côte, ou rôti entier — pour le banquet annuel des toreros, peut-être — à condition d’ôter la tranche sèche qui, à chaque extrémité, a isolé la viande de l’air ambiant.

Et puis, allez-vous me dire, vous oubliez le principal : ce qui fait que le taureau est un taureau. Il n’est certes pas question de laisser cette affaire pendante, mais elle me fournit le prétexte de vous dire que le taureau est, en plus de toutes ses autres qualités, un animal fidèle : si vingt-cinq personnes peuvent se nourrir de ses côtes, une douzaine de ses jarrets, et une trentaine de sa daube, il réserve une seule portion la dégustation de ses honneurs : à table, le taureau est monogame !

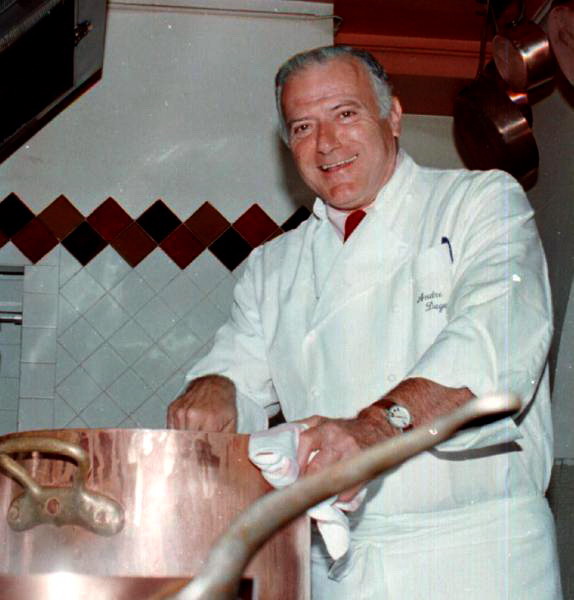

André DAGUIN