Accéder à : “Une petite présentation de Marc Thorel”

|

GOYA… ET SES TAUREAUX vus par Michel del Castillo Marc THOREL

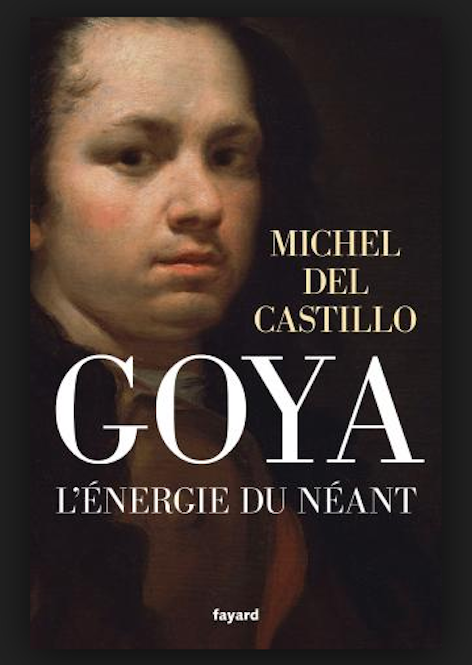

Vient de sortir en livre de poche (« Le Cercle Points », collection Documents), Goya, l’énergie du néant, par Michel del Castillo. Parue en 2015, chez Fayard, cette biographie du peintre aragonais contient quelques réflexions intelligentes et sensibles sur la fête des toros. Ils sont rares actuellement les écrivains pour qui la corrida n’est ni un folklore désuet ni une barbarie injustifiable !

Il nous l’avait déjà dit dans son Dictionnaire amoureux de l’Espagne (Plon, 2005), « Il existe un humanisme de la tauromachie qui n’est pas celui de l’esprit petit-bourgeois, de sa sentimentalité larmoyante, mais un humanisme tragique, celui du mystique ou du conquistador. Vivre, c’est se dépasser soi-même, transcender sa condition de mortel. » On retrouve aussi cette philosophie dans son Goya. Michel del Castillo, qui vient de nous expliquer que la religion était en Espagne, au XVIIIe siècle, l’unique moyen d’apaiser cette « existence d’angoisses » et de faire front sereinement à la mort, ajoute : « Avec la liturgie des défunts existait un autre rituel venu des profondeurs de la race, de son antique paganisme : la corrida, cette fête par excellence. Le clergé prétendait guérir les âmes, les toreros affermissaient la volonté. Quand la mort est partout présente, il ne reste qu’à bien mourir, si possible debout, sans se dérober ni flancher. Plus tard, Francisco – surnommé Paco par ses intimes – aimera à la passion la corrida, jusqu’à signer Francisco de los Toros – “François des Taureaux” –, jusqu’à vouloir mimer, à quatre-vingts ans passés, des passes et, trahi par ses articulations ankylosées, s’effondrer sur le sol. Plusieurs fois dans sa longue carrière il illustrera la fête, ses péripéties sans rien cacher de l’affreuse boucherie, les chevaux étripés, les peones perdant leur sang. Aux délicats ce goût paraît barbare. Mais c’est la vie des hommes qui, à l’artiste, semblait d’une violence insupportable. Quand on ne trouve pas en soi assez de pitié pour les humains, que reste-t-il pour les bêtes ? » Dans ce livre – plus un essai qu’une biographie – del Castillo déroule l’œuvre du peintre et chemin faisant, surgissent les jalons taurins, jamais gratuits, toujours justifiés et accompagnés d’une réflexion, simple note ou observations plus profondes qui viennent renforcer l’étude picturale proprement dite.

Portrait du matador Pedro Romero, huile sur toile, vers 1795-1798, 84 x 65 cm. Une ligne à peine – « hommage à l’homme espagnol, ce beau mâle au courage indifférent » – pour le magnifique portrait de Pedro Romero (1795-1799), qui a ce regard « intérieur », comme absent, caractéristique des instants qui précèdent immédiatement le paseo et que les photographes intimistes des patios de caballos ont largement vulgarisé. Une demi-page pour la série de 1793-1794 ; Goya y apparaît inébranlable dans ses convictions d’aficionado et la corrida, à l’issue toujours incertaine, renforcée dans son ambigüité : « Il fait la nique à ses amis [les ilustrados, partisans des philosophes des « lumières »] en peignant, toujours sur le même support [des plaques de fer-blanc], une série sur la corrida, spectacle qu’ils blâment, mais auquel lui-même reste passionnément attaché […] Il y a une sorte de jubilation dans ce tempo d’une vivacité dramatique. Ignorant les spectateurs, il les réduit à quelques taches, se concentrant sur la charge du fauve, sur les réactions du picador ou des peones. Il passe de la photo au cinématographe, retrouvant l’excitation qu’il éprouve dans la corrida, une vitesse qui crée l’incertitude. Tout peut advenir en une fraction de seconde – tout, c’est-à-dire la blessure, la mort. » Plusieurs feuillets, bien sûr, pour les gravures de La Tauromachie (1816), situées à un tournant de l’histoire du toreo : « À côté des grosses corridas du lundi, avec douze ou vingt taureaux tués, sans compter les chevaux ni les gens, deux hommes sont en train de révolutionner cet art : Romero et Costillares, le premier incarnant ce qu’on appellera l’école de Ronda, austère, d’une étonnante sobriété, le second fondant l’école de Séville ou andalouse, gaie, fleurie, pleine de passes merveilleuses ». Souvent en désaccord avec les critiques d’art ou les autres biographes de Goya auxquels il se confronte en permanence (et cette vision personnelle donne beaucoup d’intérêt à l’ouvrage) Michel del Castillo, cette fois, partage l’avis d’un spécialiste du peintre : « Ainsi que le remarque Enrique Lafuente Ferrari, les vingt premières gravures suivent de près le texte de Moratín, puis, insensiblement, s’en éloignent, montrant ce que Goya lui-même a connu et aimé dans la corrida ». Il ne s’agit plus d’illustrer une pseudo-histoire du toreo, de travailler en suivant chapitre après chapitre un mémoire un peu aride, mais de laisser s’épancher un trop-plein d’afición, un excès de passion : « C’est un jaillissement de son imagination, de sa mémoire et de son cœur » ! Cependant, Michel del Castillo ne peut s’empêcher de nous décrire un Goya nostalgique (voulant « ressusciter sa jeunesse perdue »), un Goya qui se pose des questions (« Il se heurte à l’énigme du taureau, à l’usage ancestral qu’en ont fait les Espagnols »), un Goya têtu, persuadé de son bon droit et de la justesse de son amour des taureaux, malgré le nombre de ses adversaires (« Les ilustrados ont condamné la corrida qu’ils accusaient de détourner le peuple du travail, de l’étude, du progrès. Trop raffinés, les Bourbons l’ont ignorée. L’Église l’a condamnée sans trop savoir pourquoi »)… et il imagine le peintre « malheureux de ne pouvoir assister aux corridas d’un cœur léger ». Comme tout bon aficionado, « il n’y tiendra pas et, le lundi, s’en ira à la foire, chapeau en tête, cape sur l’épaule, oubliant les interdictions de Jovellanos et de ses amis » ! Une fois sur les gradins, Goya, d’après notre biographe, « regarde de deux manières la corrida : comme un instant d’allégresse, une façon de sentir son propre corps réagir au danger ; et, d’un point de vue exempt de toute critique, comme le spectacle qui se passe dans l’arène. Il ne cache ni les morts ni les blessés, il montre les chevaux éventrés, la fierté du taureau mourant sous le coup de dague qu’un homme lui assène. Cette double vision fait tout le prix de La Tauromachie, surtout aux yeux d’un Espagnol. Elle dit l’essentiel : que la corrida est un duel entre intelligence et puissance. Rendre ce combat présent, en faire sentir le danger, c’est rappeler au peuple espagnol sa devise altière : Yo soy ! (“Je suis !”). Je me sens exister au moment précis où je joue ma vie dans l’exercice d’un sport qui va devenir un art, produire de la beauté. » Enfin, un chapitre entier est consacré à l’exil en France et à la production tauromachique qu’il engendre. « Tous les amateurs de Goya, surtout les Espagnols, nous dit Michel del Castillo, admirent ces gravures qu’on connaît sous le nom de Taureaux de Bordeaux, façon de les mettre à part dans la production tauromachique du peintre ». On parle de nostalgie, de mal du pays, de mélancolie d’un vieillard de quatre-vingts ans qui évoque sa jeunesse, « ce temps où naquit sa passion ». Mais, pour l’auteur du Sortilège espagnol, il faut chercher ailleurs. Ces gravures « ne prétendent plus montrer des épisodes de la course, tels ceux qu’il a évoqués en suivant le livre de Moratín père ; elles ne prétendent rien montrer du tout, sauf des moments de grâce, des éblouissements », autrement dit quelque chose de plus essentiel, une part de l’artiste lui-même. « On s’étonne de découvrir un ou plusieurs fauves lâchés dans les arènes, de voir des chevaux étripés, des hommes blessés, rappels que la fête débute avec la mort. Elles montrent, assis derrière les barrières, quelques spectateurs, la foule étant indiquée par des traits nerveux. Ce sont à peine des corridas, ce sont des moments de confusion. Dans ces quatre gravures, toute l’attention est concentrée sur le fauve à l’échine parfaitement dessinée, de même que le mufle, l’œil noir et perçant, les pattes toujours en mouvement. Ortega y Gasset se demande si Goya aimait réellement la corrida pour montrer ainsi les chevaux étripés, les hommes ensanglantés ; la question trahit l’ignorance de ce qui reste le fondement de la fête : le taureau, sa puissance et sa bravoure. Le mérite du peintre est de montrer la corrida avant son évolution artistique, au temps où elle incarnait vraiment une fête populaire avec ses éclats de rire, sa sauvagerie, sa franche grossièreté, et ce rire facétieux face à la mort répandue sur l’arène. Habitué à l’immobilité relative des courses telles que nous les connaissons, une sublimation artistique, l’œil de l’amateur espagnol est dispersé par le spectacle qu’il voit, mais entend mal. Voici quatre taureaux lâchés dans l’arène et qu’une foule d’hommes armés de dagues ou d’épieux tente de tuer cependant que, tout autour, des chevaux lèvent leur tête inquiète et que d’autres hommes les cabrent ou s’écroulent le ventre percé. C’est un spectacle risible et triste, fait pour les pauvres et par eux. Grandis dans la guerre, ils tournent leur mémoire en dérision ; ils montrent la bataille en cours avec ses victimes. Ils enseignent l’optimisme en démontrant que la mort finit toujours par perdre la partie ; ils s’amusent en la trompant. Mais cette leçon salutaire et saine ne vient à l’observateur que par l’attention prêtée aux détails, à la minutie de la composition, à la courbe précise du dessin de la bête, à la rapidité de l’exécution, à la hâte de la suggestion qui met en valeur ce que perçoit le regard, laissant dans l’ombre ce qu’il enregistre sans le voir, la présence de la foule réduite à quelques silhouettes éclairées par le soleil. » Jusqu’au bout la vie de Goya a donc été éclairée par les taureaux, modelée par leur philosophie de la mort, enveloppée par son essence plébéienne. Son afición a résisté aux pressions de l’entourage, aux modes de la cour, à la répulsion de son amante, à l’anathème de l’Église, aux arguments de ses amis les penseurs des Lumières. Il vous reste à encastrer les autres pièces du puzzle, les parcelles non taurines de son existence, au sein de celles qui nous enchantent, dans le grand tableau de la vie de Goya que brosse Michel del Castillo… et à vous plonger dans L’énergie du néant. Cela en vaut la peine*.

___________________ * Les érudits et les historiens relèveront deux inexactitudes et trois étourderies (ou l’inverse…). 1. Si l’auteur a nommé Joaquín Rodríguez, le rival de pedro Romero, « Costilleras », à plusieurs reprises (ce qui n’est plus une coquille…), au lieu de « Costillares », les correcteurs de la maison d’édition auraient dû le relever. 2. Abusé par la présence de Goya en Andalousie en 1793, Michel del Castillo croit reconnaître la Maestranza de Séville dans les arènes de la série sur fer-blanc. Les habitués de la feria de abril tiqueront sur les deux galeries couvertes des arènes représentées par Goya (à Séville, il n’y en a qu’une). Le critique spécialiste, Pierre Gassier, confirme, documents de l’époque à l’appui : « Quant à la plaza elle-même il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien de celle de Madrid, construite près de la porte d’Alcalá… » (Goya, toros y toreros, Arles, 1990). 3. Enfin on ne peut en vouloir à l’auteur de critiquer ces « biographes moins scrupuleux » qui continuent à perpétrer la tradition du Goya faisant partie d’une cuadrilla de toreros pour payer son voyage à Rome (d’autres disent pour échapper à la justice après des bagarres entre bandes de quartiers à Saragosse), mais on aurait aimé qu’il argumentât davantage l’abandon de ce qu’il appelle « le roman picaresque » de la biographie du peintre. Quoiqu’il en soit le souffle de son récit balaie ces imperfections comme poussières

La novillada, huile sur toile, “carton de tapisserie”, vers 1780, 257 x 136 cm. Musée du Prado, Madrid.

Le torero en habit rose serait le peintre lui-même. ___________________ NDLR : À propos de Goya torero et du roman picaresque, il faut lire Semidioses de Marius Batalla dans l’éditition de l’UBTF (2000), enrichie d’une préface de Marc Thorel, d’une postface de Pierre Dupuy et d’illustratons de Frédéric Logez. |

…

…